Quali sono le caratteristiche dei prodotti e dei servizi di successo? Che cosa rende un’innovazione tale? Ve lo siete mai chiesto?

Il Design Thinking ha una risposta precisa a queste domande.

Sto seguendo un corso del MIT dedicato al pensiero progettuale e approfitto per riorganizzare le idee.

Che cos’è il Design Thinking

Il Design Thinking è un approccio sistematico per creare innovazioni di successo, una metodologia per l’innovazione che combina capacità analitiche, attitudini creative e collaborazione tra le discipline.

In altre parole Il Design Thinking è un processo per la risoluzione creativa dei problemi.

Questo approccio è stato codificato attorno agli anni 2000 in California dall’Università di Stanford e ripreso poi da varie scuole e società tra cui la famosissima IDEO.

Pur essendo partito dagli studi di design, il Design Thinking sta prendendo piede negli ultimi anni nella consulenza direzionale, nella trasformazione digitale e nella progettazione software.

Il Design Thinking è la progettazione incentrata sull’uomo (human-centered design); incoraggia coloro che progettano a concentrarsi sulle persone per le quali stanno creando (ricordate le personas?), il che porta a prodotti, servizi e processi interni migliori.

Invita a cercare soluzioni innovative (solo) dopo aver individuato l’esigenza umana sottostante (non è questo un mantra per un Product Owner?).

Questa è la risposta del Design Thinking alla domanda su come creare prodotti innovativi.

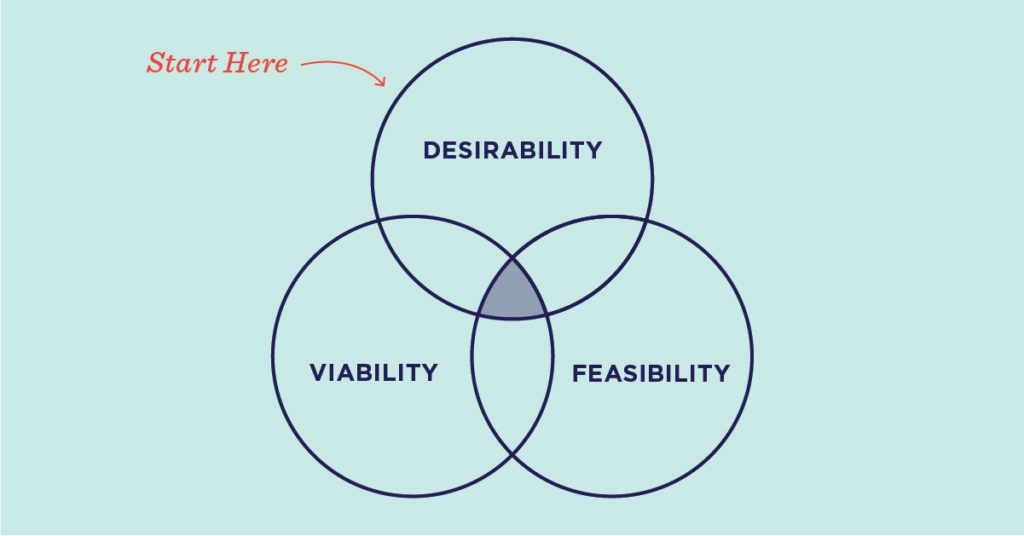

Tutti i prodotti di successo hanno in comune tre dimensioni: la dimensione relativa alle persone, la dimensione tecnica e il lato business.

Le tre sfide per l’innovazione

Perché un’innovazione si possa dire veramente tale tutti e 3 questi aspetti devono coesistere.

“Impiegando il Design Thinking stai mettendo insieme ciò che è desiderabile da un punto di vista umano con ciò che è tecnologicamente fattibile ed economicamente sostenibile.”

Desiderabilità

Tutto ha inizio con l’idea che ci sia un problema là fuori che le persone hanno e che sarebbero disposte eventualmente a pagare per trovare una soluzione.

Nell’area delle persone dobbiamo essere ragionevolmente sicuri che la soluzione – ovvero il prodotto o il servizio che andiamo a proporre – sia desiderabile.

Le persone devono essere consapevoli di avere quel particolare bisogno.

A volte può capitare che ci voglia un po’ di lavoro prima che possano effettivamente riconoscerlo ma senza una vera necessità la soluzione che proponiamo è destinata a fallire: le persone non la compreranno.

Fattibilità

La seconda dimensione è la dimensione è di natura tecnica.

Dobbiamo essere in grado di risolvere questo problema in un modo tecnicamente fattibile.

In alcuni casi le soluzioni tecniche proposte possono risultare veramente molto difficili da implementare, possono richiedere risorse che non si hanno a disposizione o tecnologie che non sono ancora “pronte” per il mass market.

In questo caso il prodotto o servizio che proponiamo risolverebbe un bisogno riconosciuto dai nostri utenti, ma risulta tecnicamente irrealizzabile.

Sostenibilità

E ora la terza dimensione: il business.

Ammesso di avere davvero indirizzato uno o più bisogni e di avere trovato una soluzione tecnicamente fattibile, quello che proponiamo è anche sostenibile dal punto di vista della redditività? E’ in grado di generare ricavi?

Se non produce entrate sufficienti per pagare i costi, non saremo in grado di sostenere il prodotto per molto tempo (e perché dovremmo farlo poi?).

Il prodotto innovativo per essere tale deve anche realizzare un profitto per ripagare tutto l’investimento fatto. Va di pari passo con un modello di business (innovativo o meno).

Queste tre dimensioni insieme ci danno innovazione.

Se ne indirizziamo solo una o due, generalmente non possiamo avere un’innovazione di successo. D’altra parte non è necessario che tutte e 3 le dimensioni siano risolte immediatamente in una volta; l’importante è che al termine del processo siano tutte e 3 presenti.

Ad esempio è comune che durante l’attività di Design Thinking si parta da uno di questi aspetti. Potresti partire dalla dimensione delle persone o da un innovativo modello di business rispetto al quale sei abbastanza confidente di poterlo fare funzionare; parti da lì e poi alla fine risolvi le altre dimensioni.

Al contrario un ingegnere potrebbe partire dalla dimensione tecnica. Anche questa modalità può funzionare a patto però di rendersi conto che se la soluzione proposta non risolve una reale esigenza del cliente, se non c’è alcun desiderio da parte del mercato, il prodotto non avrà successo.

Inutile dire che se non c’è un business allora neanche il resto può funzionare a dovere…

Quando è utile il Design Thinking

L’abbiamo già detto: il Design Thinking è progettazione incentrata sull’uomo.

Questa affermazione porta con sé un corollario: se il problema che state tentando di risolvere non è “umano”, questo approccio potrebbe non fare al caso vostro.

No, non mi riferisco agli alieni… semplicemente al fatto che in molti casi come persone di prodotto ci troviamo a dover indirizzare progetti che nascono semplicemente da esigenze aziendali. Se stiamo cercando di risolvere un problema di redditività di un’azienda non correlato in alcun modo a un vero bisogno delle persone – sperabilmente i nostri utenti – il Design Thinking non è il framework che fa per noi, dovremo considerare altri tipi di risorse.

Spero a questo punto di avervi dato un’idea di massima di cos’è il Design Thinking.

In ogni caso continuerò a elaborare il tema in approfondimenti successivi. Comunque se volete avere un’idea più precisa del processo vero e proprio vi suggerisco la visione di questo video; è un po’ datato ma sempre valido.

Racconta il processo di Design Thinking in pratica applicato ad un progetto teorico (ma assolutamente realistico). Se lo guarderete sino alla fine vi stupirà vedere come innovazioni progettate nel ‘99 siano diventate oggi oggetti del nostro uso comune. Buona visione!