Torno su un tema che ho già trattato e che mi è particolarmente caro – la differenza tra output e outcome – aggiungendo un bit in più, ovvero il concetto di impatto.

Perché riproporre questo argomento? Semplicemente perché occupandomi tra le altre cose di formazione sui temi dell’Agile e del product management continuo a vedere persone che inizialmente fanno davvero fatica a capire le differenze.

Diciamocelo… siamo molto più abituati a pensare per azioni che per risultati.

La cultura del fare nel bel paese e altrove sembra essere ancora dominante rispetto all’idea di “fare le cose giuste”.

Il punto è che io posso mettere in campo un sacco di attività – ad esempio – per portare più traffico sul mio sito ma alla fine non tutte le iniziative si riveleranno produttive: alcune lo saranno più di altre, alcune non lo saranno affatto, poche faranno veramente la differenza e sposteranno i numeri dell’acquisition.

Prendiamoci allora il tempo di capire bene questi concetti e di non ricadere nell’approccio del fare tanto per fare.

Andy Grove – CEO di Intel per tanti anni e padre degli OKR – già negli anni ‘70 diceva

“Ci sono così tante persone che lavorano duro e ottengono così poco”.

Quanto spreco! Possiamo tutti imparare a fare meno e a scegliere quelle attività che possono davvero spostare l’ago della bilancia.

Definizione di output, outcome e impatto

Output

Partiamo dalla cosa più semplice: l’output è un’attività, un’azione che facciamo per raggiungere un determinato obiettivo.

Difficilmente ci confondiamo su questo concetto perché gli output sono tangibili, sono qualcosa che possiamo vedere / toccare / esperire e quindi è molto facile capire se una determinata cosa è stata fatta oppure no (es. la presentazione che il tuo responsabile ti ha chiesto, l’aggiunta di filtri avanzati di ricerca sul sito, l’avvio della campagna marketing per un cliente retail, ecc.).

L’output c’è o non c’è, quali risultati produca è tutta un’altra storia.

Outcome

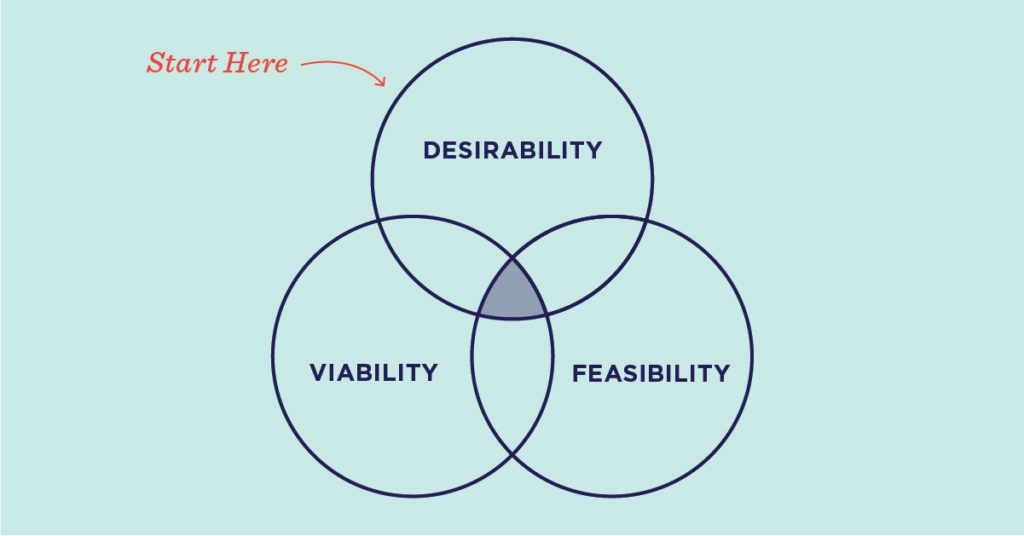

Joshua Seiden nel suo libro “Outcomes Over Outputs” definisce l’outcome come “un cambiamento nel comportamento umano che guida i risultati aziendali.”

L’outcome è il risultato che le azioni che fai producono; si tratta di cambiamenti nel comportamento di clienti, utenti e dipendenti che portano cose positive (si spera!) per la tua azienda, la tua organizzazione o chiunque sia al centro del tuo lavoro.

I risultati non sono direttamente correlati con la creazione di funzionalità, anche se a volte arrivano creando le cose giuste. Idealmente – sottolinea l’autore – si verificano quando hai creato il minor numero possibile di funzionalità.

Fare cose insomma non significa necessariamente fare progressi verso un determinato obiettivo. Se la presentazione che hai prodotto non sblocca il budget per perseguire il nuovo progetto R&D, se l’aggiunta di filtri avanzati non riduce i tempi di ricerca con risultati sul sito, se la campagna marketing non genera traffico il tuo output non ha prodotto alcun outcome (e – fidatevi – questa situazione è estremamente comune se consideriamo la statistica che il x% delle funzionalità non cambia…).

L’outcome ha a che fare con il valore generato per i nostri interlocutori.

Impatto

Alcuni utilizzano outcome e impatto in maniera intercambiabile… non è del tutto sbagliato; dal mio punto di vista dipende dal contesto.

Se penso ad esempio ad uno strumento come la Impact Map l’impatto è proprio definito come una modifica del comportamento negli attori del sistema, in altri casi l’impatto è considerato un cambiamento che avviene su una scala più grande (pensate all’impatto sociale o organizzativo). In questa seconda accezione l’impatto è un cambiamento di portata maggiore, che interessa gruppi di individui, organizzazioni o intere società (in molti casi potrebbe essere definito ad esempio nella mission di un’azienda).

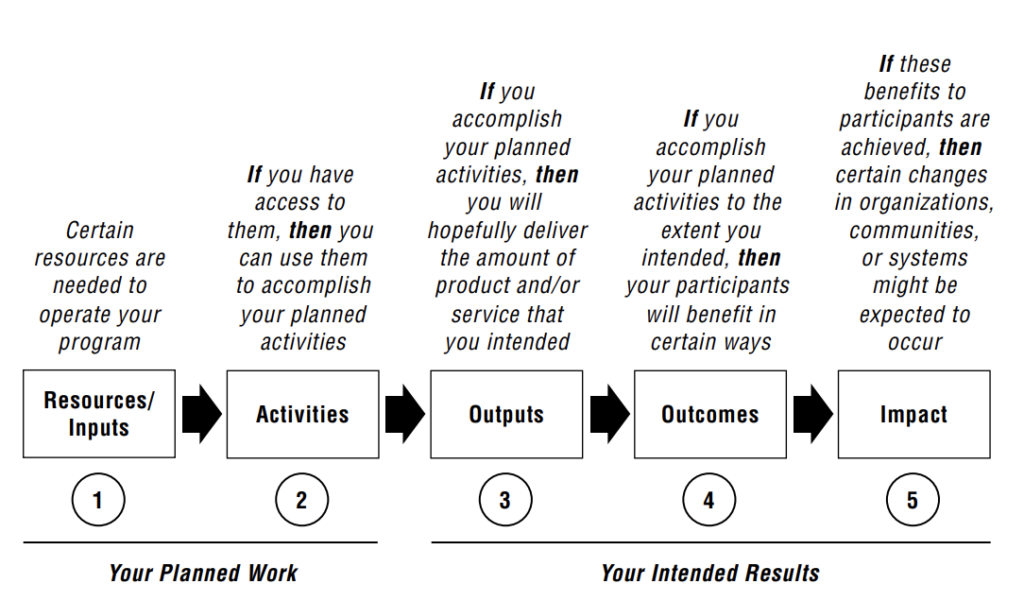

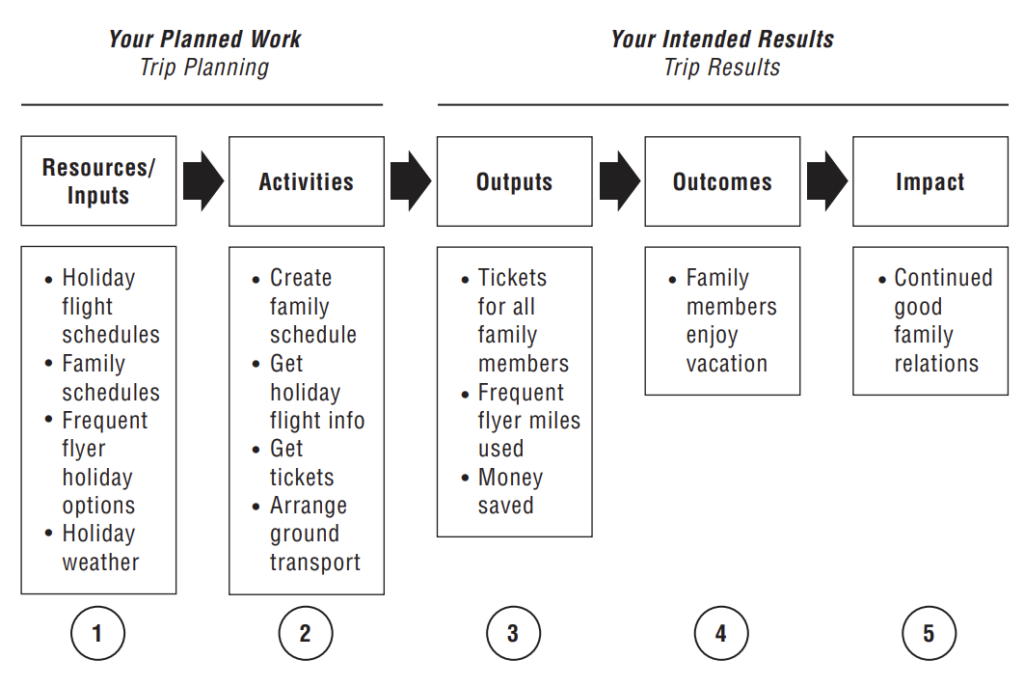

Logic Model Development Guide

Ciò che non mi convince del tutto in questo modello è proprio la collocazione dell’output all’interno dei risultati attesi… l’output non è affatto un risultato bensì la nostra migliore scommessa su ciò che c’è dev’essere fatto per raggiungere un certo risultato.

Perché pensare per risultati fa la differenza…

Capite perché l’enfasi sui risultati innesca un cambio culturale?

L’accento sul “fare cose” è un’eredità di un’epoca in cui producevamo principalmente beni fisici e la sfida principale era fare bene le cose. Oggi viviamo in un mondo molto più digitale e immateriale dove l’attenzione si sposta dai beni fisici ai servizi e alle esperienze nel loro complesso, un contesto in cui per lo più meno è meglio (“la semplicità – diceva Leonardo – è la suprema sofisticazione”).

Pensare per risultati ti costringe a verificare che le tue azioni producano effettivamente un outcome (se non lo fanno, non perdere tempo!), ad accogliere il dubbio che gli output che hai individuato possano non essere tanto efficaci quanto le tue aspettative, a validare se stai davvero creando valore per qualcuno.

In sostanza se lavori per risultati non puoi fare a meno di un compagno di viaggio: gli esperimenti.

Quando cominci a combinare il raggiungimento dei risultati con un processo basato sull’esecuzione di esperimenti, sblocchi la reale potenza degli approcci agili.

I progetti diventano a quel punto una serie di ipotesi ed esperimenti creati per raggiungere un risultato. Il tuo responsabile potrà non essere del tutto a suo agio quando gli viene ribadito il rischio insito in ogni progetto, ma a sua volta sa perfettamente che solo una percentuale minoritaria delle iniziative ha successo (… e se fa finta di non saperlo è meglio perderlo che trovarlo).

Lavorare in questo modo – come ho già raccontato in questo post – richiede più impegno ma è estremamente più motivante per le persone.

Quindi fate brainstorming su quali azioni hanno più chances di avvicinarvi al risultato atteso, prioritizzate le vostre migliori ipotesi e poi sperimentate, sperimentate, sperimentate. Diventerete sempre più bravi ad anticipare quali output sono più efficaci per raggiungere un certo outcome e a scartare un sacco di idee (sulla base dei learnings che avete accumulato nel tempo).

Riconoscere output, outcome e impatti

Vi sembra più chiara la differenza ora tra i 3 concetti?

Pensate di essere in grado di distinguerli?

Proviamo a fare qualche esempio e vediamo che ne pensate… si tratta di outcome o impatti?

- Creare e promuovere cibi gustosi, salutari e biologici

- Aiutare a dare vita ai progetti creativi

- Diventare il leader riconosciuto nella produzione di vini rosé

- Migliorare l’accessibilità del nostro sito web

- Sconfiggere la malaria

- Scalare il monte Everest

Un suggerimento: ricordate che gli impatti sono di grossa portata e hanno al centro gli altri.

Scrivete nei commenti le vostre risposte o i vostri dubbi e li approfondiremo assieme. Aiuto tutti i giorni le aziende a definire i loro obiettivi e sarò felice di fare chiarezza con voi se ancora avete qualche perplessità a riguardo.

Infine se volete approfondire ulteriormente c’è un corso gratis su Coursera che può fare al caso vostro: argomento? OKR!

… e su questi ultimi tornerò a breve.