Cosa sono i Jobs To Be Done

Oggi parliamo di Jobs To Be Done, un altro strumento che Product Owner e Product manager possono utilizzare per creare prodotti e servizi di valore.

Jobs To Be Done è un framework che aiuta le aziende a focalizzarsi sui problemi dei clienti e a costruire nuovi prodotti o ottimizzarne di esistenti in risposta a quei bisogni.

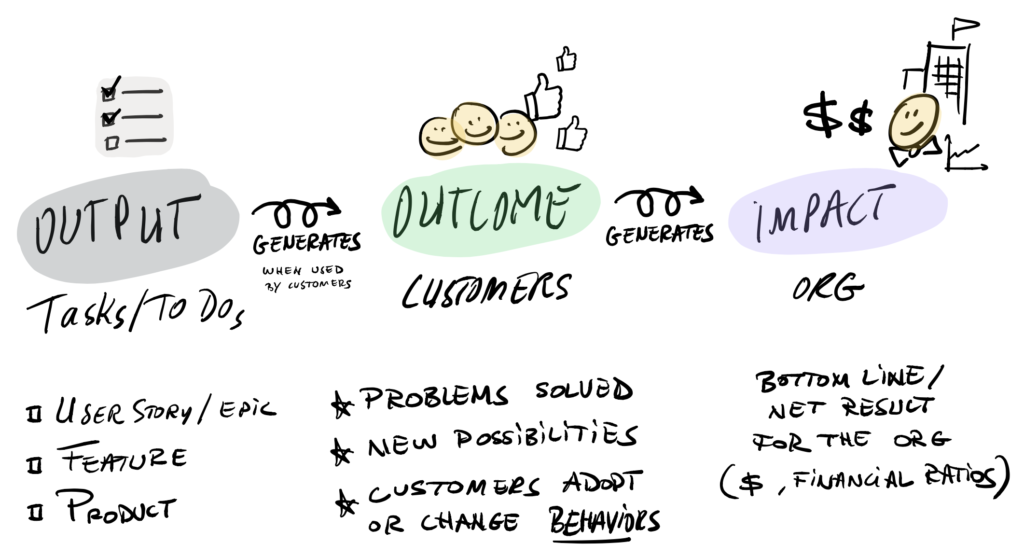

Abbiamo già parlato di outcome in passato… JTBD è un approccio outcome-driven perché definisce la finalità – l’outcome – per la quale i clienti acquistano prodotti, soluzioni o servizi specifici.

“Le imprese vogliono pensare in termini di categorie.

I consumatori vogliono che pensiamo in base alle loro esigenze.”

Ideatore di questa teoria è il professor Clayton Christensen della Harvard Business School secondo il quale alla base dell’acquisto sta l’idea di svolgere un lavoro “meglio e ad un costo minore”.

Il marketing tradizionale mette in relazione la scelta di un prodotto ai target, segmenti di utenza caratterizzati da profili socio-demografici comuni; Clayton sostiene invece che per comprendere le reali motivazioni che spingono all’acquisto è necessario focalizzarsi su “tutte le cose che le persone stanno cercando di fare nella loro vita in termini di compiti che tentano di svolgere o completare, di problemi che cercano di risolvere o di bisogni che provano a soddisfare”.

Sono questi i job to be done.

Pensate: anche il milkshake è un prodotto che aiuta a svolgere un lavoro… quale?

Scopritelo in questa intervista al professor Christensen che con il suo team ha condotto un’analisi per una famosissima catena di fast food.

I jobs to be done perdurano nel tempo

Le persone acquistano prodotti e servizi per portare a termine un determinato lavoro e mentre i prodotti vanno e vengono, il lavoro da svolgere non scompare.

Facciamo un esempio: pensate per un momento a com’è cambiata la fruizione della musica negli anni. Quando ero piccola utilizzavamo mangianastri e vinili, supporti molto diversi rispetto alle possibilità che abbiamo oggi di fare streaming direttamente dal cloud.

I prodotti e i modelli di business si sono evoluti enormemente, ciò che è rimasto costante è il job to be done ovvero ascoltare la musica.

Conducendo un’analisi JTBD è possibile ottenere una comprensione più profonda del modello mentale dietro le decisioni di acquisto e del risultato che un cliente desidera raggiungere. In questo modo si arriva a una definizione della strategia di prodotto più chiara.

E’ possibile applicare il framework JTBD per decostruire i vari lavori in passaggi specifici e mappare le relative esigenze dei clienti per identificare opportunità di crescita.

Invece di focalizzare l’attenzione sui prodotti che diventeranno sicuramente obsoleti, questo approccio suggerisce alle aziende di progettare l’attività intorno ai lavoro da svolgere così da rimanere concentrata sulla creazione di soluzioni valore e garantirsi sostenibilità nel tempo.

Il lavoro è l’unità di analisi

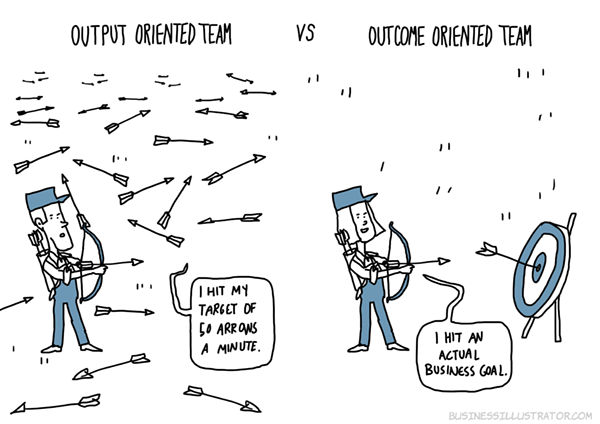

Questa teoria porta con sé un cambio di paradigma: la vera innovazione non avviene migliorando i prodotti esistenti, bensì trovando modi migliori per portare a termine i lavori.

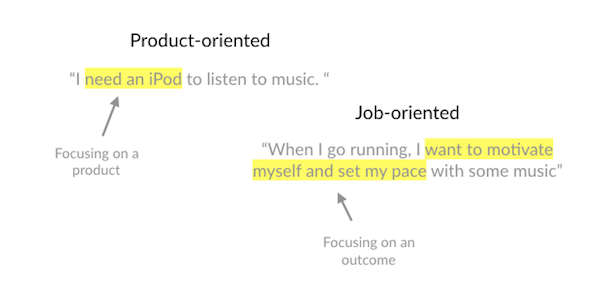

Si smette di studiare il prodotto per approfondire invece il lavoro che le persone stanno cercando di svolgere.

Il lavoro, non il prodotto, è l’unità di analisi.

Quello che mi sembra particolarmente convincente in questo approccio – così come con lo strumento delle personas – è il cambio di prospettiva: dall’oggetto al punto di vista del soggetto che lo fruisce e ai risultati che desidera raggiungere.

Il mercato viene ridefinito in base ai vari lavori funzionali da svolgere e non più attorno a un prodotto, una tecnologia o una soluzione.

Quando si applica la teoria dei jobs to be done ci si focalizza su due aspetti principali:

- l’esecutore del lavoro (il soggetto);

- il lavoro che l’esecutore sta cercando di svolgere.

In quest’ottica i genitori che cercano di trasmettere lezioni di vita ai propri figli rappresentano un mercato. I genitori sono gli esecutori e trasmettere le lezioni di vita è il loro compito primario.

Definire un mercato in questo modo apre la porta a un diverso tipo di ricerca poiché l’obiettivo diventa analizzare il lavoro per scoprire dove gli esecutori fanno fatica a portarlo a termine piuttosto che analizzare i prodotti che usano a tale scopo.

Vi faccio un altro esempio: un cliente vuole comprare una macchina più grande. Qual è la finalità che lo guida? Quale il suo contesto? Ha una famiglia numerosa o gli serve un’auto spaziosa perché ama sciare e viaggia spesso con l’attrezzatura sportiva al seguito? La risposta a queste domande apre scenari del tutto differenti.

Quando i clienti eseguono un lavoro hanno in mente una serie di criteri che ne definiscono la corretta esecuzione. Quei criteri, che corrispondono alle metriche con cui misurano il raggiungimento dell’obiettivo, sono intuizioni preziosissime per la creazione di prodotti e servizi di valore.

Un unico prodotto per l’intero job to be done

Una volta mappate tutte le esigenze del cliente si arriva a comprendere quali non sono soddisfatte dalle soluzioni esistenti.

Teniamo a mente che il nostro scopo come Product Owner è aiutare i clienti a portare a termine l’intero lavoro.

Da una parte dobbiamo considerare quali aspetti non sono ancora appagati dai prodotti attuali, dall’altra – quando lo sono – di quanti prodotti gli esecutori hanno bisogno.

Questo è spesso un aspetto sottovalutato e merita particolare attenzione.

E’ molto frequente che i clienti debbano mettere insieme diverse soluzioni per completare l’intero lavoro. Questo è una scomodità perché le persone non vogliono “doversi sbattere” con più prodotti per raggiungere i propri obiettivi; vogliono qualcosa che consenta loro di fare tutto il “job”.

La chiave del successo è capire, dal punto di vista del cliente, qual è l’intero lavoro e fare di quel lavoro il punto focale della creazione di valore.

Conclusioni

Jobs To Be Done è una tecnica potente che può essere applicata ogni volta che si desidera identificare opportunità di innovazione in relazione allo sviluppo del prodotto, all’eccellenza operativa o al miglioramento della relazione con il cliente finale.

Dal mio punto di vista questo approccio è particolarmente interessante perché:

- si focalizza su ciò che il cliente vuole ottenere

- motiva la scelta di prodotto in base all’outcome desiderato

- migliora la customer experience grazie ad una maggiore comprensione dell’utente

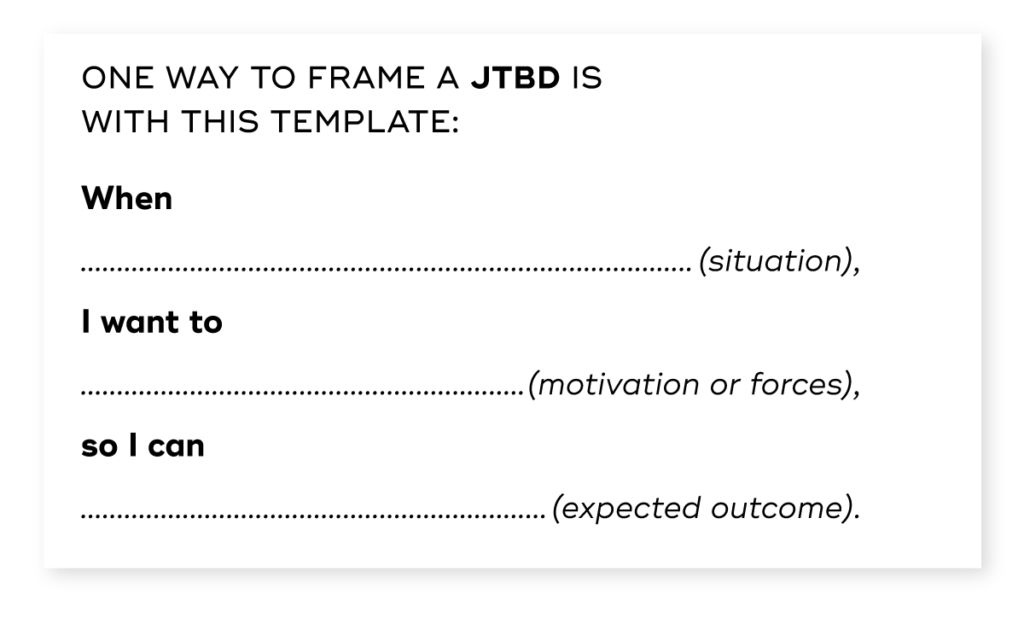

Nel prossimo post approfondiremo i vari tipi di job to be done con esempi specifici (ne esistono 3) e prenderemo familiarità con il template del framework.

A presto!